كيف جرى تسييس قضية الشقيقين الهداد وربطها بأحداث السويداء

تحقيق من منصة (تأكد) يفند روايات مضللة حول توقيف الشقيقين القاصرين ينال وقيس الهداد خلال أحداث السويداء، ويكشف حقيقة أسباب احتجازهما.

في المشهد السوري المزدحم بالتعقيدات، لم تعد الفيديوهات التي تتدفق عبر المنصات الرقمية مجرد لقطات عابرة توثق حدثًا أو تنقله كما هو، بل تستخدم أحياناً كأدوات تأثير سياسي عبر إعادة التأطير والتحرير.

اختيار اللقطات وتقديمها قد يؤثّران في الرواية المتلقاة، بما قد يكرّس الانقسام ويؤثّر في الرأي العام، ويمتدّ الأثر مع إعادة تدوير مقاطع قديمة وتقديمها بوصفها وقائع آنية.

هنا، تتبدى الحاجة الملحّة إلى قراءة تفسيرية تكشف كيف باتت الشاشة الصغيرة إلى ساحة صراع على الوعي الجمعي، وكيف يُستثمر المشهد البصري في إعادة تشكيل التصورات العامة

قد يؤدّي اجتزاء الفيديوهات في بعض الحالات إلى تشويه السياق وتحويل المقطع إلى أداة تحريض. فالمقطع الذي يُنتزع من سياقه الكامل ويُعرض منفصلًا عن ظروفه، قد يفهم لدى المتلقى كحقيقة كاملة، ويعمل كشرارة لإثارة الغضب وتأليب الجمهور ضد طرف بعينه. هذه التقنية باتت حاضرة في معظم الأزمات، حيث تُنتقى لقطات بعناية لتوجيه الانفعال الشعبي نحو مسار محدّد، وغالبًا ما يكون الهدف هو إشعال التوتر وتعميق الانقسام المجتمعي.

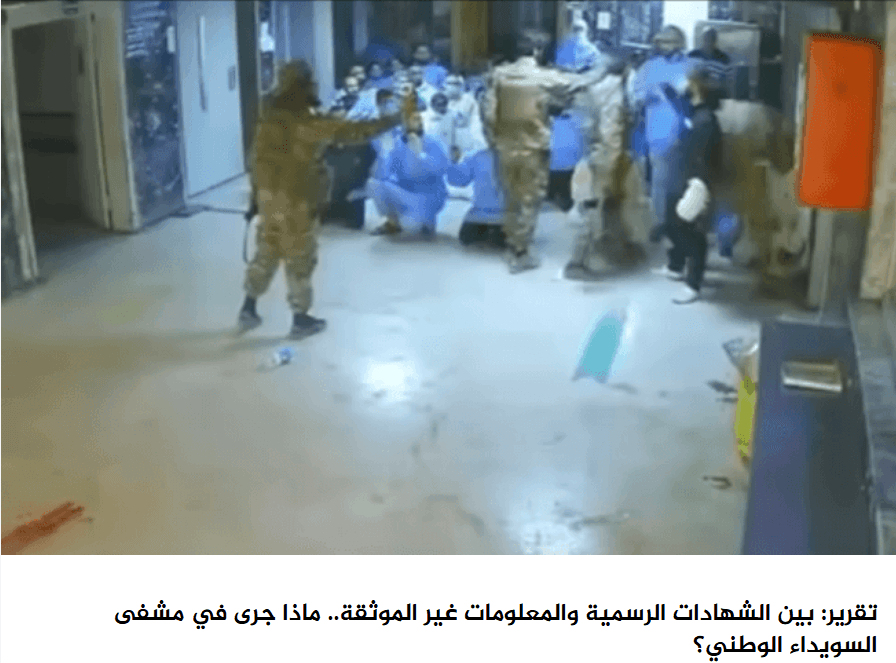

تشير لقطات منسوبة إلى أحد مشافي السويداء إلى مثال على توظيف الغموض والسياق الناقص في توليد قراءات متعارضة. فقد جرى تداول مقاطع قصيرة من داخل المشفى من دون سياق واضح، تُركت عمدًا بين قراءتين متناقضتين: الأولى تُظهر الكادر الطبي وكأنه متواطئ مع المقاتلين من فصائل السويداء، والثانية توحي بأن قوى الأمن وفصائل وزارة الدفاع هي من اعتدت على الكوادر الطبية نفسها.

هذا الالتباس لم يكن عابرًا، بل استُخدم لتغذية الشكوك المتبادلة وتعميق الانقسام، إذ بدا المقطع وكأنه قابل للتأويل وفق الانتماء السياسي أو الطائفي للمتلقي. ومع اجتزائه وإعادة نشره بتوقيت متأخر، تحوّل من مادة توثيقية محدودة إلى مادة مثيرة للجدل قد تعزّز الاستقطاب وخطاب الكراهية والتحريض، في مشهد يُظهر بوضوح أن التضليل لا يقوم فقط على الكذب، بل على ترك فراغ متعمد في السرد يُملأ بالانفعالات والاتهامات.

ويقول الخبير في الإعلام الرقمي والعلاقات العامة بسام شحادات إن الخطورة تكمن في إعادة التأطير أكثر من المقطع ذاته. فالمشهد الواحد يمكن أن يتحول إلى "جريمة جديدة" أو "اعتداء متجدد" بمجرد تغيير العنوان، أو قصّ المشاهد بشكل انتقائي، أو إضافة موسيقى مؤثرة وتعليق صوتي يوحي بالاستمرارية. بهذه الأدوات البسيطة، وأوضح أن الفيديو الأرشيفي يتحول إلى أداة تحريضية قادرة على تجاوز العقل، بما يعزّز التأثير العاطفي ويُفاقم الاستقطاب.

هذه الديناميكية تفسّر كيف يترك التحريض عبر اجتزاء الفيديوهات أثراً مباشراً على السلوك والمواقف. فالمحتوى الغاضب ينتشر أسرع ويجد جمهورًا أوسع، لأنه يقدّم للمشاهد مادة مشحونة تدفعه إلى التفاعل والمشاركة بدافع القلق أو الرغبة في الانتقام. ومع تكرار هذه الممارسة، يتكرّس نمط خطير من الوعي الموجَّه، حيث تتحول الفيديوهات من وسيلة توثيق يُفترض بها نقل الحقيقة، إلى وقود يُسكب على نار الانقسام، يلهب المشاعر ويزيد احتمالات الانجرار وراء خطاب الكراهية.

بعد أحداث السويداء الأمنية، التي ترافقت مع انسحاب قوى الأمن العام وبروز الفصائل المحلية كقوة مهيمنة، ظهر استخدامٌ متكرر لإعادة نشر مقاطع قديمة بالتزامن مع التغطية الآنية.

صفحة "السويداء 24" على سبيل المثال، لم تكتفِ بنشر مقاطع عن السرقات والانتهاكات لحظة وقوعها، بل واصلت إبرازها بشكل متكرر حتى بعد مرور شهرين على انحسار ذروة المواجهات. وفي 11 أيلول/سبتمبر، عادت الصفحة لتنشر عن حوادث السرقة، مقدّمة الأمر وكأنه حالة متواصلة من الفوضى. هذا التكرار لا يقدّم جديدًا في المعلومة، لكنه يضاعف أثرها النفسي والاجتماعي عبر الإلحاح المستمر.

ويشير شحادات إلى أنّ خطورة التكرار تكمن في ترسيخ رواية واحدة عند الجمهور. فالمقطع الواحد حين يُعاد نشره في توقيتات مختلفة وبعناوين متباينة، يتحول إلى رواية راسخة تُرسّخ في ذهن الجمهور فكرة أن الحدث يتجدد باستمرار. هذه التقنية، كما يوضح شحادات، تتكامل مع خوارزميات المنصات الرقمية التي تكافئ المحتوى المثير للغضب والجدل، ما يجعل الفيديوهات المتكررة تحصد انتشارًا أكبر بكثير من الأخبار المتوازنة أو التفسيرات الموضوعية. وبذلك تصبح إعادة التدوير أداة لصناعة "حقيقة بديلة"، تُبنى عبر التكرار لا عبر الوقائع.

وتشير دراسات إلى أن هذا الأسلوب يعكس ما يُعرف بـ "غرفة الصدى البصرية"، حيث يُعاد ضخ الرسالة نفسها مرارًا في قوالب مختلفة حتى تتحول إلى حقيقة راسخة في وعي الجمهور. و أظهر بحث منشور في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية (PNAS) حول منصات التوصية الرقمية يوضح أن الخوارزميات قد تمنح أولوية للمحتوى المثير للغضب والجدل، وهو ما يجعل الفيديوهات المتكررة تحصد وصولاً وانتشاراً يفوق الأخبار الموثوقة أو التفسيرات المتوازنة. وبذلك لا يصبح المتلقي أمام وقائع جديدة، بل أمام نفس الرواية، لكن مضخّمة ومتكررة لدرجة تبدو وكأنها واقع شامل ومستمر.

تأثير هذه الآلية في السياق السوري واضح، إذ تُعيد بعض المنصات صياغة المشهد على نحو يجعل فكرة عودة القوى الأمنية تبدو عبثية وغير قادرة على بسط الأمن، وتدفع الجمهور إلى استنتاج أن الفصائل المحلية هي الطرف الوحيد القادر على الإمساك بالأمن. وفي المقابل، تُصوَّر الدولة كمؤسسة غائبة وعاجزة. هنا يتجسد دور الإعلام المحلي ليس كناقل خبر، بل كفاعل سياسي غير مباشر، يعيد ربما توزيع الشرعية عبر التضخيم الخوارزمي وغرف الصدى الرقمية، ليحوّل الخوف الجماعي إلى واقع متخيَّل، لكنه لا يقل خطورة عن الواقع الفعلي.

إعادة نشر المقاطع القديمة كثيرًا ما يُستغل في سياق ديني بحت، فيُقدَّم الفيديو بعد فترة طويلة من وقوعه بوصفه اعتداءً على رمز عقائدي أو استهدافًا لطائفة بكاملها. في هذه الحال لا يُعامل المقطع كواقعة محدودة، بل يُلبَس لباسًا دينيًا يضرب على وتر الحساسية المذهبية ويثير شعورًا جماعيًا بالضحية. وهكذا يتحول الحدث الفردي إلى قضية طائفية، ويُعاد تقديمه كجزء من سلسلة اضطهاد أو استهداف للهوية الدينية. هذا التلاعب لا يكتفي بزيادة الغضب، بل يزرع بذور التفرقة بين المكوّنات، ويغذي خطاب الكراهية الذي يعيد تقسيم المجتمع على خطوط مذهبية ودينية، كما في مثال مقطع المئذنة الذي أُعيد تداوله بعد نحو شهرٍ من تصويره، مرفقًا بسرديّات تأويليّة ذات طابعٍ تحريضي.

فحادثة المئذنة في السويداء مثال بارز على هذا الاستخدام. المقطع الذي وثّق استهداف المئذنة في تموز/يوليو 2025 لم يحظَ باهتمام يُذكر عند وقوعه، لكن بعد شهر، أعاد أحد عناصر الفصائل تفعيله بإرساله إلى صفحة عشائرية واسعة الانتشار. لم يكن يبدو أن الهدف كان تقديم الحقيقة، بل شحنها بدلالات طائفية لتتحول إلى قضية رمزية. ومع نشر الفيديو مصحوبًا بروايات تحريضية ومقاطع إضافية عن انتهاكات وعبارات مستفزة، صار المشهد أشبه بـ"أيقونة صراع"، يثير انفعالات تتجاوز الحدث الأصلي. هنا يظهر بوضوح كيف يمكن للتأخير المتعمد في النشر أن يضاعف الأثر، لأن الجمهور يتلقى المادة في توقيت هشّ يجعله أكثر استعدادًا للتصديق والتفاعل.

بعض الأبحاث العلمية تضع إطارًا لهذه الظاهرة. دراسة الباحث محمد سليم الزمان حول تفاعل المستخدمين مع المعلومات الدينية المضللة توضح أن هذا النوع من المحتوى يحظى بانتشار أوسع لأنه يُستقبل بوصفه دفاعًا عن الهوية والقداسة، لا مجرد خبر عابر. فيما تشير دراسة الباحث بيماي حول الصراع الديني الافتراضي إلى أن إعادة تدوير المواد الدينية بعد فترة من وقوعها لا يقل خطورة عن النشر الفوري، بل قد يكون أشد تأثيرًا لأنه يُستغل في لحظة أكثر هشاشة لإحياء الجروح وإشعال التوتر من جديد. وعليه، يصبح النشر المتأخر استراتيجية متعمدة لإبقاء النزاع مشتعلاً، وتحويل حادثة منسية إلى شرارة جديدة لإعادة إنتاج الانقسام.

لم يعد المشهد البصري في سوريا يترك للمصادفة. فالتسجيلات التي تُلتقط في الشارع أو في قلب الحدث لا تصل غالباً إلى الجمهور كما هي، بل تمر عبر بوابات تتحكم بها جهات نافذة، من بينها اللجنة القانونية العليا ومن يدور في فلكها كما سبق وصُرِح لمنصة تأكد من قبل مديرية صحة السويداء.

ولعل هذه الجهات تتعامل مع الفيديوهات بوصفها أوراقًا سياسية ثمينة، تُخزَّن حينًا وتُفرج عنها حينًا آخر، لتُبث في لحظة مختارة بعناية تخدم رواية بعينها. وهكذا، لا تحدد هذه الأطراف فقط ما يُعرض وما يُخفى، بل تقرر متى يصبح الحدث خبرًا، وبأي صورة يدخل إلى الوعي العام.

غير أن التحكم لا يتوقف عند توقيت البث، بل يمتد إلى طريقة تقديم المادة نفسها. فالعنوان، والشرح المرافق، وزاوية التصوير، جميعها عناصر تُعيد تشكيل المعنى قبل أن يتسنى للمشاهد التفكير. نفس المشهد يمكن أن يظهر كـ"دليل على مقاومة محلية" أو كـ"إثبات على فوضى مسلحة"، تبعًا للإطار الذي فُرض عليه. وما يزيد من فاعلية هذا التأطير أن المقاطع غالبًا تُغلف بخطاب انفعالي مشحون بالغضب، وهو وقود مثالي للانتشار السريع على المنصات الرقمية. فإن المحتوى الغاضب يتفوق في سرعة تداوله على الأخبار المتوازنة، لأنه يمنح المتلقي إحساسًا بالتهديد ويدفعه لمشاركته فورًا، لتتشكل موجة غضب جماعية تُعيد إنتاج العدو نفسه وتُكرّس الانقسام.

الأهم أن العملية لا تُدار بعشوائية، بل وفق أدوات صحفية معروفة: الأسئلة الستة التي وُجدت أصلًا لتقصي الحقيقة، تُستغل هنا لإغلاقها. "من؟" يُحسم مسبقًا بتحديد الجاني والضحية، و"ماذا؟" يُختزل في حدث واحد بينما تُغيب أحداث أخرى، و"أين؟" و"متى؟" يُعاد بناؤهما لإضفاء راهنية على مقاطع قديمة، فيما "كيف؟" و"لماذا؟" تُقدَّمان بإجابات جاهزة تُبرّئ طرفًا وتدين آخر. النتيجة أن المشاهد لا يتلقى مادة مفتوحة للنقاش، بل رواية مكتملة العناصر، مُعدّة مسبقًا لتوجيه إدراكه نحو استنتاج واحد لا بديل عنه. في هذه اللحظة، يفقد الفيديو وظيفته التوثيقية، ويتحوّل إلى أداة لإعادة تشكيل الوعي الجمعي، تُصاغ عبرها الحقيقة لا كما وقعت، بل كما يريد صانعو المشهد أن تُرى.

لم يعد التضليل البصري في سوريا مجرد حالة طارئة أو تفصيل صغير في زحمة الأحداث، بل تحوّل إلى قوة مؤثرة تعيد تشكيل علاقة الناس بالحقيقة ذاتها. فالمقاطع التي تُجتزأ أو يُعاد تدويرها في سياقات جديدة قد تولد موجة متنامية من الشك، ليس فقط تجاه المنصات المحلية، بل تجاه الإعلام ككل. المشاهد الذي يكتشف أن ما تابعه لم يكن كامل الصورة، ربما يبدأ بالتشكيك في أي محتوى يراه لاحقًا، حتى لو كان موثوقًا أو صادرًا عن مصادر محترفة. ومع تراكم هذه التجارب، قد يتآكل رصيد الثقة تدريجيًا، إلى درجة يصبح معها الجمهور في مواجهة فراغ معرفي: إمّا أن يسلّم بروايات مجتزأة تُقدَّم له بإلحاح، أو أن ينسحب من المجال العام ويتوقف عن المشاركة والتفاعل. هذا الانسحاب بحد ذاته نتيجة خطيرة، إذ يخلق مجتمعًا سلبيًا يفضّل الصمت والابتعاد بدلًا من البحث عن الحقيقة أو مساءلة الخطاب السائد.

في موازاة ذلك، أدت هذه الممارسات إلى تعميق الانقسام الاجتماعي والسياسي. فالمقاطع القديمة حين تُقدَّم في وقت لاحق، لا تُستقبل كمجرّد صور من الماضي، بل تتحول إلى شرارة لإحياء حساسيات دفينة وصراعات لم يكن لها أن تعود للسطح لولا إعادة تفعيلها. في السويداء مثلاً، مقاطع استُخدمت لتغذية روايات طائفية أعادت رسم خطوط التباعد بين المكوّنات المحلية، وقدمت “الآخر” كتهديد مستمر يجب الحذر منه. ما يزيد خطورة الأمر أن المنصات الرقمية نفسها تُضخم هذه الرسائل، فخوارزمياتها تمنح الأولوية للمحتوى المثير للجدل والاصطدام، لتضاعف حضوره في شاشات المستخدمين. وهكذا يجد المتلقي نفسه محاصرًا بسيل متجانس من الرسائل التي تؤكد الرواية ذاتها وتقصي أي سردية بديلة، فتتحول الصورة من انعكاس للواقع إلى سلاح لإعادة صياغته.

أما على الصعيد النفسي والفكري، فإن التعرّض المستمر لهذا النمط من المحتوى يُحدث ما يشبه الشلل الإدراكي. المشاهد الذي يواجه الرسالة نفسها مرارًا وتكرارًا يفقد تدريجيًا قدرته على التفكير النقدي، ويبدأ بالتعامل معها كحقيقة راسخة، لا كقصة قابلة للنقاش أو المراجعة. ومع مرور الوقت، تنشأ حالة من الإجماع الزائف، حيث يعتقد الأفراد أن الرواية التي يرونها باستمرار هي الرأي السائد والموقف الوحيد الممكن، بينما هي في الواقع سردية مصمَّمة بعناية. في السياق السوري، يعني هذا أن الجمهور لم يعد يكتفي بفقدان الثقة في الدولة أو الإعلام التقليدي، بل أصبح أكثر ميلًا للانضواء تحت روايات فئوية أو محلية جاهزة، تُقدَّم على أنها الحقيقة النهائية. النتيجة النهائية هي إعادة تشكيل الوعي الجمعي وفق مسارات محددة مسبقًا، تجعل المجتمع أسير مشهد مصنوع أكثر مما هو متفاعل مع وقائع حقيقية.

ويشير شحادات إلى أن هذه الممارسة تُستخدم كواحدة من أخطر أدوات إبقاء النزاع مشتعلاً. فعندما يُستحضر الماضي بوصفه حاضرًا، تبقى الجروح مفتوحة، ويُمنع المجتمع من الانتقال إلى أي مسار للمصالحة أو التهدئة. وهو يرى أن هذه ليست مبادرات فردية، بل أقرب إلى عمل منظم تقوده جهات متخصصة في الحرب الإعلامية وإدارة الرأي العام، وغالبًا بتمويل أو دعم خارجي. الهدف منها تعطيل أي محاولة للاستقرار أو التفاهم، وإبقاء دائرة الألم والانتقام مستمرة بلا نهاية

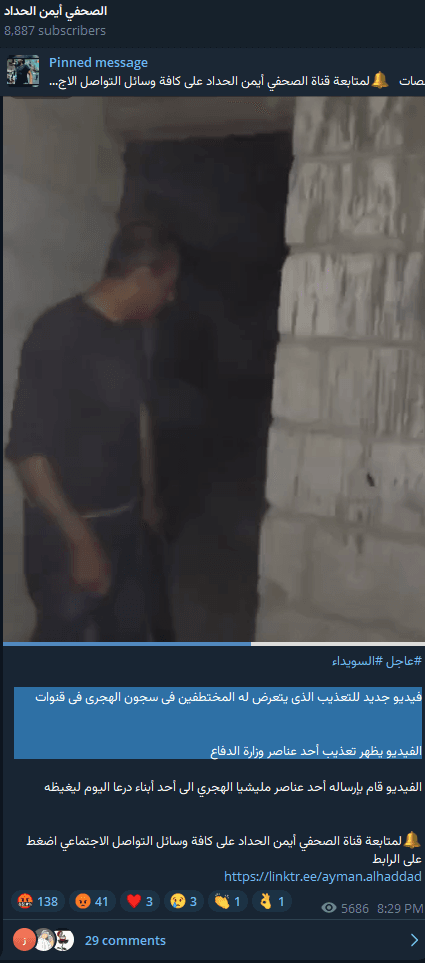

وفي أواخر أيلول/سبتمبر، انتشر مقطع قيل إنه من داخل سجون الفصائل المحلية الدرزية في بلدة قنوات بالسويداء، يُظهر تعذيب أحد عناصر وزارة الدفاع وحلاقة ذقنه على نحو مهين. المقطع لم يأتِ في لحظة المواجهات الأمنية التي عرفتها المدينة في تموز/يوليو، بل ظهر بعد أكثر من شهرين من انحسار الأحداث، ما جعله مادة مثالية لإعادة إشعال الجدل وإحياء روايات قديمة عن "التواطؤ" و"الانتقام". هنا بالضبط، كما يوضح الخبير في الإعلام الرقمي والعلاقات العامة بسام شحادات، تكمن خطورة إعادة نشر المواد القديمة في سياق جديد: فهي لا توثق الماضي كما وقع، بل تعيد إنتاج المعنى بحيث يتعامل الجمهور مع المقطع كأنه حدث آني، ويبني عليه انطباعًا نفسيًا وسياسيًا يرسّخ الانقسام بدل تجاوزه.

الأخطر أن مثل هذه الفيديوهات تُستثمر ضمن استراتيجيات مقصودة لإبقاء النزاع مشتعلاً. فكما يشير شحادات، عندما يُستحضر الماضي على أنه حاضر، "تبقى الجروح مفتوحة" وتُمنع المجتمعات من الانتقال إلى أي مسار تهدئة أو مصالحة. الفيديو الجديد عن سجون الهجري لم يأتِ مع سياق تحقيق رسمي أو مادة توثيقية متكاملة، بل طُرح على المنصات بانتقائية واضحة: مقطع قصير، بلا معلومات دقيقة، ومشحون بالرمزية. هذا النمط لا يحتاج إلى تزييف تقني معقد مثل "الديب فيك"، بل يعتمد على صورة حقيقية مجتزأة تُمنح معنى جديدًا يخدم أجندة سياسية أو فئوية.

النتيجة، وفق شحادات، أن مثل هذه المقاطع لا تُبقي الذاكرة حيّة فحسب، بل تُحوِّلها إلى أداة لإعادة فتح الجراح وزرع مشاعر الانتقام والشك، وتغذية خطاب الكراهية. وحين تمنح الخوارزميات الرقمية الأولوية لمحتوى كهذا لأنه يثير الانفعال، يتضاعف أثره في الفضاء العام، ليُرسّخ رواية زائفة كأنها حقيقة راسخة. بهذا يصبح الفيديو الجديد عن تعذيب المختطفين في قنوات مثالاً صارخًا على ما وصفه شحادات بـ"هندسة وعي جماعي مضاد للسلام"، حيث تُستغل الذاكرة لتأجيج الحاضر لا لفهمه أو تجاوزه.

كثير من المنصات الإخبارية الرقمية في سوريا لم تعد أداة لنقل الحقيقة كما هي، بل انحرفت عن مسارها لتصبح جزءًا من معركة النفوذ والهيمنة. فالمقاطع التي تُجتزأ وتُعاد صياغتها وتُمنح أبعادًا طائفية أو سياسية لم تعد انعكاسًا للواقع، بل صناعة متعمدة له. هنا، لا يُترك للمشاهد حرية الفهم أو التأويل، بل يُقاد نحو سردية جاهزة صاغتها لجان نافذة وأشخاص يبحثون عن ترسيخ أجنداتهم، مستخدمين التلاعب النفسي والاجتماعي كوسيلة لإبقاء فتيل الحرب والصراع مشتعلاً.

الأخطر أن هذا المسار لم يعد عشوائيًا، بل بات يُدار بوعي كامل، وفق أسس إعلامية وخوارزميات مدروسة تُعيد تشكيل الوعي الجمعي وتزرع صورًا مصنوعة في ذاكرة السوريين. وفي ظل هذا الانحراف، يصبح الخطر الأكبر ليس فقط في التضليل نفسه، بل في قدرة هذه الروايات المفبركة على إعادة إنتاج النزاع جيلاً بعد جيل، وتحويل الشاشة الصغيرة إلى ساحة حرب لا تقل ضراوة عن ميادين القتال.